噛み合わせ理論の変遷

ニューロマスキュラー理論は米国シアトルの歯科医師、バーナード・ジャンケルソンによって1967年に提唱されました。

ニューロマスキュラー理論は、筋肉と神経を中心にした咬合理論ですが、それまでの咬合理論は顎関節を中心としたものでした。

普通、歯が一本もない患者さんのために歯科医が義歯を作る場合、歯のない上下の顎(歯茎)の型をとり、それに石膏を流してあごの形を再現した石膏模型というものを作ります。しかしこの模型は上下ばらばらなので、患者さんの口の中ではどんな位置関係であったかがわかりません。

上下の歯が残っていれば手がかりがつかめますが、歯がまったく残っていない患者さんの場合、手がかりがありません。そこで真っ先に思いついたのが顎関節でした。

人間のあごは開いたり閉じたりする蝶番運動をするので、その開閉軸を調べてそれと同じ開閉運動をする道具をつくれば、そこに上下の石膏模型をのせて、義歯をつくることができると考えました。その道具を咬合器といいます。

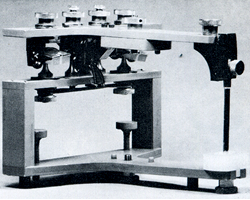

これは1930~40年代に開発されさた McCollum の咬合器です。

咬合器を開発する目的は、できるだけ良く噛める義歯を作るためでした。そのためには出来るだけ、人間の顎の動きを忠実に再現できる咬合器が必要でした。

咬合器が患者さんの顎の開閉運動と同じ運動を再現できれば、その上で作った義歯は患者さんの口の中でもうまく機能すると考えました。

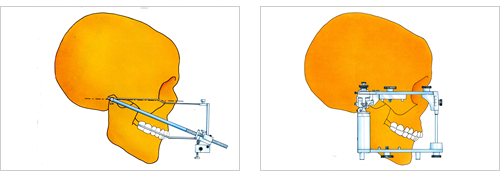

そこで患者さんに、あごの開閉運動を何度もしていただき、その回転の中心を求めようとしました。そしてその回転の中心を皮膚の上に記録します。

その回転運動の軸を咬合器の開閉軸と一致させます。

これで咬合器の開閉運動は、患者さんのあごの開閉運動と同じ運動をすることになります。

この咬合器をつかって義歯をつくれば、素晴らしくよく噛める義歯が出来上がるはずでした。しかし人間の咀嚼運動を機械に置き換えて模倣するということはそれ程単純でも簡単でもなかったのです。

1920年代から始まったこの試みは、1980年代まで続きました。装置と術式はどんどん複雑化してゆき、とうとう臨床の現場で使えるようなものではなくなってしまいました。おまけにそのように煩雑な手法を用いても、よく噛める義歯をつくることは思うようにできませんでした。

1970年代になるとそれまで主流だった軸運動理論(機械的咬合論)ともいうべきこのような考えかたに対して疑問がもたれるようになりました。

代わって現れたのは、一般生理学、口腔生理学に立脚した生理学的咬合理論でした。筋肉の生理学、神経学、画像処理技術、電子工学などの進歩、と相まって生理学的な咬合理論への期待が高まりました。

基本的な概念としての咬合の主役は、それまでの顎関節から、筋肉(神経と筋肉のシステム)へと移りました。

ほとんどの歯科医師は、咬合(噛み合わせ)における筋肉が果たす役割について否定的ではありませんが、その内容については無関心です。ましてそれを自分の臨床に取り入れるということに積極的ではありません。

学校教育では、それまで支配的であった機械的咬合理論を主体にして教わってきているので、ほとんどの歯科医師はその考え方から脱することができない状態です。

しかしそれでは、良く噛める義歯を患者さんに提供することも、苦痛で苦しんでいる患者さんを救い出すこともできません。それらの患者さんたちにとって、良くない状態であるといわざるを得ません。